情色电影bt 李辉|杨宪益:超然于世外

情色电影bt

情色电影bt

文 | 李辉

一

二○○九年十一月二十九日,上昼十时三十分,杨宪益先生的遗体告别庆典正在八宝山举行。我莫得去现场。

我知说念,杨先生一定不民风告别庆典,更会为死后的哀荣而吃惊。这些年,他不啻一次说过,他亏损后一切检朴,与亏损的内助戴乃迭一样,偷偷地走,连骨灰也不保留。履历一世大起大落大喜大悲愤怒大哀之后,他简直把好多事情看得很淡,活得美艳。这一时刻,对于我,除了尊重他的意愿,还有更好的怀念吗?

杨先生临了一次住进病院,是在二○○九年的“十一”期间,家东说念主说这段时候病东说念主少,病房便捷,为他遴选了煤炭总病院。昔日他入院,都是几个东说念主一间的大屋,这一次,他终于有了我地契独的病房。房间不大,但有单独的卫生间,有两张床,另一张床就怕可以让昼夜顾问他的小年师父使用。未尝想,这里,成了老东说念主九十五年糊口的临了一站。

这年九月下旬,我去南京前,专门去小金丝巷子家中访问他,以便将他的现状转告他的南京妹妹杨苡。外在看,他与前不久莫得太大诀别,神采红润,方法慈蔼。一启齿言语,却让我有些吃惊。声息低而沙哑,险些莫得知道的字句。不外,交谈几句后,运行收复平淡,与以前一样可以连贯地与东说念主交谈,声息也不再细弱无力。他指指脖子,说,喉咙里长了东西。我一看,脖子上可以看到一个饱读起的包,是瘤子在挤压声带。

他如故民风地提起一枝烟。如以往一样,我为他焚烧烟——天然清楚这是严重违反医嘱。

我们谈天。我告诉他,杨苡诚笃说冬天她还要来北京住几个月,等着为你祝嘏。他说,他们家里东说念主都长命。“我母亲活到了九十六,我本年也快九十五了。够了。”很自高的姿色,说完,浅浅一笑,又吸上一口烟。

我心里咯噔一下。九十五岁天然照旧是了不得的遐龄,但目下这位极其可儿的老翁,磨蹭说出这句话,如故让我空料到一些本质中的预兆,未免有些伤感。一个老东说念主,如果心里有个未竣事的愿望,它频频会维持他活下去。去年,杨先生曾大病过一次,公共操心他能否过关。那时,他惦记取与两个妹妹的商定,等杨苡腿部骨折伤好,从南京来北京过冬,三东说念主全部庆祝他的九十四岁诞辰。他一直念叨着这件事,他简直挺了过来,高欢欣兴地比及了三兄妹的欢聚。

2009年3月22日,前排,杨苡与哥哥在全部。后排为李辉与应红

这一次,在快到九十五岁诞辰的时候,他又住进了病院。手术当六合午,去看他,他还能平淡交谈,但气力与声息已不如半个月前。几天后,他忽然需要鼻饲,再去看他,与我的交谈,就只可用闪亮的眼神顺心良柔嫩的手了。

与杨先生的临了一次碰面,是在他亏损的前三天。杨苡诚笃上昼回电话说,哥哥呼吸忽然艰难,医师与家东说念主磋议,如果严重,是否可以切开气管抢救。杨先生和家属的观念比拟一致,届时灭亡这一抢救期间。我想,对于杨先生,这亦然可以的遴选,不再让老东说念主受折磨的不得意,让他坦然地远行。下昼,我赶去病院,走进病房,却惊喜地看到他竟然又挺过来了。气力虽衰,但神志清楚,眼睛还能睁开,看见我走近,他晃晃右手,伸过来。手依然顺心,柔嫩。

无法交谈了。告诉他,我第二天要到外地去,转头后再来看他。临走告别,他用手指指沙发。沙发上放着一包书,这是他的一册书籍《去日苦多》,由青岛出书社出书,书赶着印出来,清醒中他看到了我方题签的新书。我取起一册,放进书包。看他苍老、渐趋穷乏的姿色,对他的康复我简直不抱太多乐不雅。

《去日苦多》 青岛出书社出书

十一月二十二日下昼,我在外地接到杨苡诚笃电话,说:哥哥可能快不行了,低压只到了30—50之间。她很稳重——这些日子她一直阐明得很稳重。她说,她照旧作念好了最坏结局的精神准备。第二天,早上,八点钟,电话又响了。她说:“我哥哥走了,早上六点多钟走的。”

翻译家、学者、诗东说念主杨宪益先生,永远走了。他不再为去日之多而苦了。

二

平稳杨先生是在八十年代中期,铭刻如故作者张辛欣带我第一次走进他家。

杨先生住在百万庄外文局大院里。那时,他是英文刊物《中国文体》和“熊猫丛书”的主编,细腻把中国现现代作者的作品翻译出书,这是当年新时期文体走向天下的惟一路线。于是,他和戴乃迭成了不少作者的一又友,一时候,众星拱月,吵杂超卓,杨家便是一个文体沙龙,成了中国作者与番邦来宾往来的场合。喝不完的酒,抽不完的烟,聊不完的天……在履历过“文革”牢狱之灾,承受了爱子自焚的不得意之后,历史转片时期的全新环境,“往来无白丁”的吵杂超卓,尚能让这对配偶,以酒浇愁,以酒忘忧,全身心插足到另一寰宇。

一九八八年年底,我所供职的“地面”副刊,请居住北京的七位前辈在新的一年里携手开设一个随笔专栏,名曰“七味书谭”,他们辞别是:金克木、杨绛、黄苗子、杨宪益、冯亦代、董乐山、宗璞。(其中最年轻的宗璞诚笃,如今也已年过八旬了。)为开设这个栏目,曾请他们约聚,除杨绛和董乐山外,其他五位前来。天然七东说念主未到王人,但也属难得。我为他们五位拍摄了一张合影,杨先生笑眯眯坐在中间。

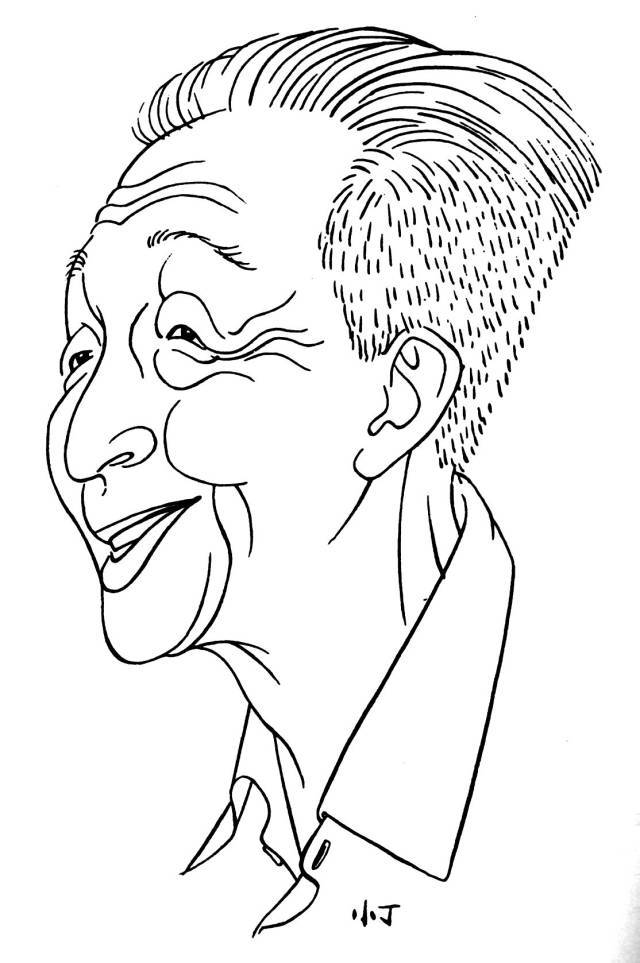

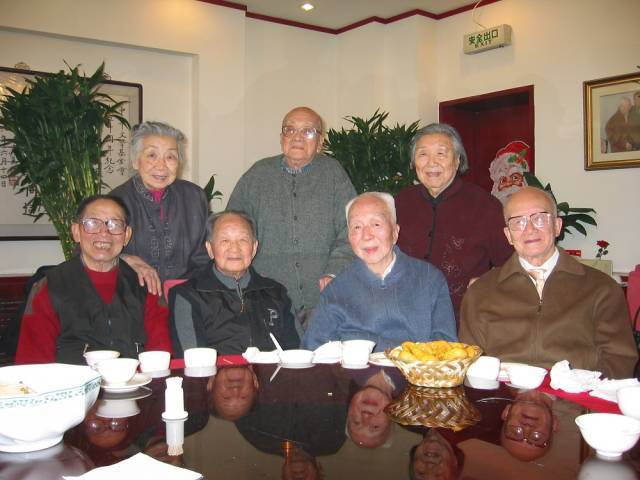

杨宪益九十大寿上的合影,前排三位为丁聪、黄苗子、杨宪益

“七味书谭”于一九八九年岁首开张,几个月昔日,时势突变,七个东说念主中,放洋的放洋,退隐的退隐,本可以热吵杂闹精彩万分的专栏,也就随风飘扬,不清楚之。随后,细腻裁剪这个栏运筹帷幄钱宁兄也漂洋过海,存放“七味书谭”的卷宗留在了铁网丝文献筐里。“七味书谭”存稿莫得再获刊发,放了一两年,有的退还给了作者,有的则不知行止,其中或者有杨先生的两篇文章。

进入九十年代,杨家一下子沉静了好多。退休,退隐,八十年代的吵杂已是过眼烟云。这时,与他蚁集的大多是昔日平稳的老一又友。老一又友中间,他不算年事最长的,但他或者格外受到公共的顾问甚而“爱重”,约聚频频就安排在他的住所周边,颠倒是在戴乃迭病重和亏损之后。

2009年3月22日,这是临了一次为杨宪益拍照

戴乃迭亏损之前,他们已从百万庄搬到了友谊宾馆,约聚频频安排在国度藏书楼大院里的东坡酒家。戴乃迭亏损后,他单独搬到尚在修建的西四环路傍边的一处新寓所,公共相约,驱车到他家里约聚。最近十年,他搬到了后海小金丝巷子的女儿家里。衔接几年为他过诞辰,就他的便捷,约聚一般都安排在什刹海周围的饭铺。如有约聚,他很乐意参加。天冷时节,裹着大衣,头用领巾包得严严密实,他坐在轮椅上,沿着小径被推到饭铺。

约聚时,他辞吐并未几,老是笑眯眯地在一旁听,兴味一来,顺遂拿来饭桌上的餐巾纸或口袋里的烟盒,在上头写上几句打油诗。公共传看一圈,或有东说念主就地续上几句,或被哪一位放进了口袋带走。

有一年,为他过诞辰,正逢雪后,什刹海一派白花花。我去把他接出来,公共在什刹海东南角的一个客家饭铺里约聚。郁风老太太自后写了一篇《雪漫什刹海》,以诗意之笔描摹了这一次约聚。她写说念:“这场所并不豪华,却有前边、右面三扇像电影屏幕似的大玻璃窗,雪漫什刹海的全景尽在眼底。我坐在宪益左边面临大窗的位置,冰雪中游滑着的小人儿,比桌上的菜还要清楚地在我目下飘舞。我们每东说念主眼前是陶器小钵头盛满糯米酒香甜味的花雕,这不至于使杨宪益醉倒。有一次肖似的约聚,他喝下一整瓶二锅头,又喝威士忌,又喝花雕,效用好玩极了,白首红颜的瘦高老翁被两东说念主搀扶着向外走,左晃右晃像跳扭捏舞。……”

杨宪益九十大寿约聚上的七位八十五岁以上的老东说念主。前排左起:丁聪、黄苗子、杨宪益、罗沛霖(杨敏如的丈夫);后排左起:郁风、唐瑜、杨敏如

这一次诞辰之前,杨先生刚被检查出病,家东说念主都建议他去入院调理情色电影bt,但他休止了。他的确是一个古迹,从小吸烟、喝酒的他,到了九十岁,竟然还从来莫得住过病院。这亦然他在疾病眼前频频若无其事的成本。席间,他拿过一张餐巾纸,写上打油诗一首递给郁风:“无病莫求医,无事莫写信,信多事必多,医来必有病。”

这样的约聚有好屡次,但惟独这一次,才被郁风老太太的文章珍惜记载下来,留住了那一天的雪景,留住了杨先生被白雪烘托的明朗。

郁风走了,杨宪益也走了,两个有着相通明朗脾性的老东说念主,在天国再见了。他们会不会谈到什刹海的一次又一次的约聚?会不会评论起郁风为戴乃迭画的那幅有名的水彩肖像画?这幅画,杨宪益一直挂在房间。画上还有郁风写的一句话:“金头发变银白了,可金子的心是不会变的。”这句话,像诗。

三

东说念主们常爱说杨先生散淡,美艳,似乎超然于世外。他讲话,总有英国闻东说念主似的舒徐,从容,从不疾言严色;烟不离手、酒不离口、沉溺于微醺的民风,让他获取“酒仙”好意思誉;他有个理论禅“无所谓”……这些天然容易给东说念主留住他似乎对一切都合手无所谓派头的印象。其实,并不尽然。他一直关注本质,他有剖析的诟谇不雅,他有超出好多东说念主的直观判断。他想,他忧,他怒,他哀。有些事情,在他心中永远不可能化作无所谓的一点轻烟——哪怕他用“无所谓”的方式来表述。

比喻,他对戴乃迭的痴情,就从来莫得“无所谓”。

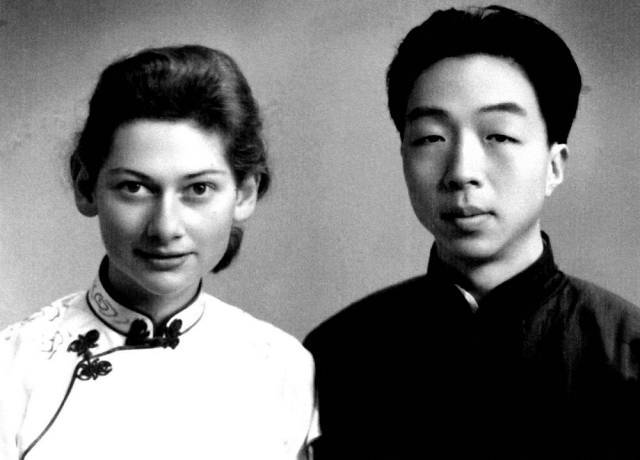

戴乃迭晚年曾写过一篇英文自传(可惜没连接写下去),其中谈到了她与杨宪益的爱情与婚配。我在写《杨宪益与戴乃迭:一同走过》时,曾将之翻译援用于书中。这位在中国降生的英国布道士的女儿,好意思貌惊东说念主,她与杨宪益在牛津大学相爱,但遭到母亲反对。“如果你嫁给一个中国东说念主,详情会后悔的。若是你有了孩子,他们会自尽的。”母亲这样严肃地劝诫她。但她如故遴选了杨宪益,并随他回到抗战火食中的中国,从此,她的运道、她的功绩永远与杨宪益合为一体。只是她莫得料到,母亲的劝诫成了谶言。“文革”期间他们配偶遇到牢狱之灾,女儿也因此而患神经病,自后自焚身一火。然而,晚年戴乃迭仍不后悔遴选了杨宪益,她在文章中这样说:“母亲的预言有的形成了不幸本质。但我从不后悔嫁给了一个中国东说念主,也不后悔在中国渡过一世。”这是两个东说念主半个多世纪的情缘。它是确凿属于个东说念主的知友相爱,早已稀奇了国界,莫得了涓滴粗俗的、物资的气息。

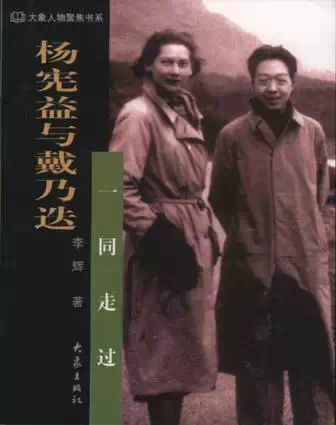

杨宪益与戴乃迭新婚时

九十年代后期,戴乃迭患老年稚子。几年时候里,杨先生禁锢了好多约聚,一次也不到外地去。他说,他要好好陪乃迭。

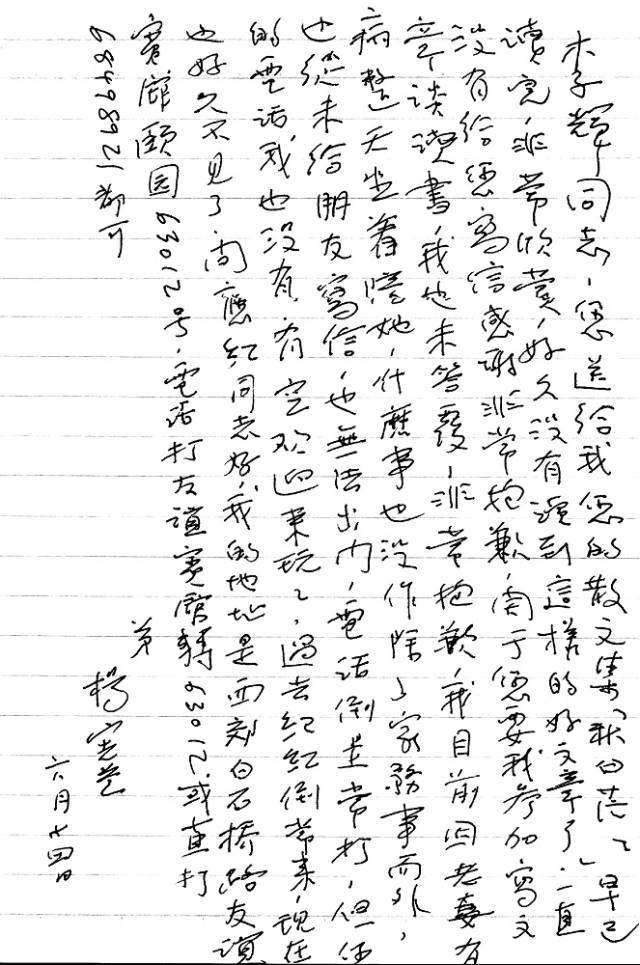

我找出一封杨先生一九九七年写给我的一封信,唤起我的纪念。信中写说念:“我目前因老妻有病,整天坐着陪她。什么事也没作,除了家务事而外,也从未给一又友写信,也无法外出,电话倒是常打。但您的电话我也莫得,有空迎接来玩玩。……”

我去了。他们住在友谊宾馆的一套公寓里,此时戴乃迭苍老得完全变了一个东说念主,弗成交谈,坐在轮椅上,呆呆地看着我们。杨先生与我谈话时,他总要频频转过身看一眼她,还站起来我方去喂她一涎水,喝好,我方拿小手绢帮她擦擦嘴角。昔日和自后,我从莫得见过他这样乖巧和把稳,哪怕对我方。

一九九九年十一月中旬,戴乃迭因病亏损。送去火葬,连骨灰也莫得留住。杨先生很酸心,甚而说,他的人命也等于随着走了。随后,他赋诗一首如下:“早期比翼赴幽冥,不虞半途失健翎。合髻荆布贫贱惯,陷身囹圄死生轻。芳华作伴多成鬼,白首同归我负卿。天若多情天亦老,从来银汉隔双星。”一位一又友将这首诗书写后裱好送去,他挂在卧室里,与之整日相对。这首诗,一直挂到了今天。

杨宪益戴乃迭同游英国湖区

戴乃迭亏损后,亲一又们都在想办法如何匡助杨先生散散心,尽快解脱不得意。那时,郑州有一个越秀学术讲座,由沈昌文先生与郑州越秀酒家互助创办。这个讲座一直由沈公主合手,自后他忙,便邀我协助他,每个月请一两位文化界东说念主士前往,讲座后,再陪主讲东说念主到外地旅游。我与杨先生磋议,请他去讲一次,讲什么都行,趁机去开封转转。他的女儿杨炽大姐也很嘉赞这个建议。运行我们操心他不肯意到外地去,没料到他游移后答允了。演讲题目定为《中国诗,番邦诗与打油诗》。于是,十二月旬日,在戴乃迭亏损不到一个月后,杨先生有了一次河南之行。这一年,他八十五岁。

在那次讲座上,公共视力到了杨先生的“酒仙”仪态。午饭,他照例喝几两白酒,下昼演讲时,问他喝什么,他说:“随意。”我知说念,他说的“随意”并不包括茶水——因为他很少喝水。我倒上一杯威士忌递给他。于是,前所未有的演讲形势出现了。他抿一口,讲一讲;又抿一口,再讲一讲。微醺中,磨蹭朗读几段诗句,那方法,那语调,让听者沉溺。我们早已不戒备演讲实质是否系统,是否有档次,甚而是否有学术性。难得一见的文东说念主形式与文化情景,已足以让我们快乐无比了。

第二天,我们去了开封,全部作陪的还有大象出书社细腻裁剪《寻根》杂志的周雁女士。杨先生是第一次到开封,走进天波杨府,最让他敬爱和直快。他说:“这是我们杨家。”听得出他很为我方与杨老令公及一家英豪同姓而自高。整整一天,他少量儿不显疲劳,一直饶有风趣。他甚而对说:“开封真好,我应该把北京的屋子卖了,到这里买套屋子,住在开封。”这话他说了又说。听起来,天然显得夸张,但也可见他还有换一个生活环境的想法。

此次河南之行,我与杨先生磋议写写他与戴乃迭的故事,他很欢欣。我住在他的隔邻,顾问便捷,谈话也便捷。几个下昼,在不受任何关扰的情况下,我听他悬河注水。谈儿时家事,谈与戴乃迭的恋爱与婚配,谈“文革”的牢狱之灾,谈翻译的体会与秘密……这一次,我专门录了音。回到北京,将此次的谈话整理出来,起了这样一个标题《那些好意思瞻念伤感哀痛的旧事》。

晚年杨宪益与戴乃迭

其实,好意思瞻念、伤感、哀痛,三个词汇远远弗成综合杨先生一世的行程。他的外在与内心,有着利弊的反差,即便我们想悉力刚烈他,知道他,恐怕也很难作念到。况兼,我们看到的只是在“文革”之后的杨宪益,他昔日的脾性如何,并不清楚。不外,有少量可以推定,女儿杨烨的不幸结局,应是对他们配偶的最大打击,这亦然他们东说念主生派头的袭击点。二○○一年我在《一同走过》中曾这样写说念:

一又友们嗅觉到,从那时起他们仿佛有一种万念俱灰的嗅觉。酒喝得更多了,更频繁了,但他们两东说念主情怀也愈加深厚,愈加不可分离。自那之后,许好多多的身外之物他们看得更淡,东说念主从此也过得更为美艳。名利于他们,真恰是尘土一般。储藏的诸多明清书画,充足无偿捐献给故宫等地,书架上险些找不到他们翻译出书的书,几十年间出书的百十种文章,他们我方手头也莫得几种,更别说凑上半套一套。

看淡身外之物,绝非把东说念主世间作念东说念主的原则、正义的评判渐忘。违反,从文革灾荒中走出之后,杨宪益和戴乃迭对东说念主间诟谇有了愈加明确的派头……

的确,生活中有些东西在他们是不可能忘掉的:职守感、正义感、友谊。这些很容易在历史波动中被诬蔑、被阉割的东西,在历尽灾荒之后令他们愈加顾惜。领有它们,便会在历史要津时刻引发出难能珍贵的勇气和魄力。可以说,忘我身手丧胆这句话,在他们身上得到很好的印证。在这方面,许好多多闇练他们的一又友,都自叹不如。也正因为此,一又友们才从心底钦佩他们。

多年昔日,我以为这些笔墨仍能用来抒发出我对杨宪益的刚烈与知道。

《一同走过》 大象出书社

《一同走过》出书后,戴乃迭的姐姐几年前在九十岁乐龄时将之翻译成英文,贪图在英国出书,未果。自后,南京一家出书社曾想出,但又奉告市集论证后被否决。这两年,每次见到杨先生,他老是问:“奈何英文的书还莫得出来?”我知说念,他戒备的不是宣扬我方,而是为了戴乃迭。他在想,应该有一个英文版块,让戴乃迭的梓里东说念主能更多地了解她。

最终他莫得看到英文版《一同走过》的出书。这成了无法弥补的缺憾。

四

杨先生还享有另外一种幸福与快乐——两个妹妹的崇尚与关爱。在这少量上,在我闇练的前辈中,莫得别东说念主能有他这种荣幸。

敏如诚笃毕业于燕京大学,是顾随先生的弟子,多年征询古典文体,尤其以对唐宋词征询深通而著称。杨苡诚笃毕业于西南联大,是有名翻译家,《呼啸山庄》是其代表作。两东说念主在各自的专科限制都各有设置,但在她们心目中,哥哥才最了不得,哥哥永远是她们的偶像。只消谈起哥哥,她们随即显得稀奇豪放,都是九十岁的老东说念主,却还领有一份可儿的刚直。

敏如诚笃字斟句酌,但偶有文章,却很精彩。戴乃迭亏损后,杨敏如诚笃撰文怀念嫂嫂,在题为《替我的故国说一句“抱歉,谢谢!”》文章中这样写说念:“我的畏友,我的可敬可儿的嫂嫂,你离开这个喧嚣的天下安息了。你生前最常说的一句话是'谢谢',甚而文革中关在监狱,每餐接过窝头菜汤,你也从不忘说'谢谢'。当今,我要替我的故国说一句:'抱歉,谢谢!'”

我以为,在扫数怀念戴乃迭的文章中,这是最有震憾力的一句话!

敏如诚笃险些把心想都放在哥哥身上,事无巨细,她都搅扰,即便罗嗦、抉剔,也显得可儿。读到她写启功的长文,我打电话去,建议她多写写北京师范大学的同辈证实注解,可以写成一册书。她却说:“不,我要多写写我哥哥。”这几年,她一直在写哥哥的旧事,真但愿能早日读到它。

远在南京的杨苡诚笃,与姐姐一样,最怜惜的是哥哥。几年前,在家里颠仆腿部骨折,卧床多日。但她一再说:“我会好的,我还要到北京去,为哥哥过诞辰。”去年冬天,八十九岁的她简直在女儿的作陪下,来到北京,庆贺哥哥九十四岁诞辰。

杨苡诚笃来信未几,凡是有信,势必要提到哥哥。我找出十年来她写给我的信,又一次读她对哥哥的崇尚、刚烈、知道。如今,在杨先生远去之际,再读这些笔墨,愈加令东说念主感动。她的信远胜过我的叙述,且纲目几段如下:

您在11月29号写给我的信早已收到,拜读长文(指拙文《一同走过》——李辉)后我十分十分感动!……我只是那时打电话告诉我哥你真应该再写长些。另外便是杨烨的自焚而一火这事发生在1977或78年的冬天,我弥远不忍跟我哥谈到这件事,但也只是在1979年我受《中国文体》之命(是我哥推选的)在上海我哥和我去看巴老时,在路上谈了几句,我们认为杨烨那时换了环境,可能已渐渐收复平淡的精神状况,而运行清醒刚烈到他们这一代年轻东说念主曾被如斯诈欺过白白花消了他们最佳的芳华时间……到那时他运行反想,才会寡言地给我方浇上汽油!

而在他爸爸姆妈下狱时,他却一边尽他动作老迈的职守,担负着奉养小妹(妹妹即杨炽)在北大荒插队,一边寡言地受着多样期凌与哄笑与诬蔑,四年来没东说念主把他当个条目跨越的后生大学生看待,没东说念主持他,这才导致他的精神分裂,而对一切昔日逸想的“落空”却是在77年之后运行的。

我哥便是这种散淡的性格,他如今更是漠然处世,我曾让他转达,因为你莫得告诉我你家里电话,而白昼上班时我如打远程也尽量少打,因为是全费,同期我是知我哥一样不大写信的。因此岂论如何请海涵我没能实时覆信,很没规章!我信服我哥也懒得转达我的感谢!

……

总之,稀奇稀奇抱歉!我原是很但愿跟你能有一天聊聊我哥、乃迭、沈从文、巴金、黄裳,等等,我只会聊天……我能铭刻好多干系我哥的童年趣事,可我哥我姐全忘了(或不想追思)。

(二○○一年二月二十三日)

谢谢你给我那么多的饱读吹——从饱读吹吃饭,到饱读吹写,饱读吹回忆这个阿谁……我的确老有不少腹稿。我最崇尚的东说念主是我哥,天然我也不是认为他稀奇完好,也不是他每件事都作念得很智慧(他为了保护我,伤害过个别的东说念主),但我这一世的确受他影响最大,我也曾但愿你能写我哥,也只消你能写,可惜你莫得早刚烈他,其实他很能“连绵赓续”……比如说对于sarah。我于今还保存一张她同我母亲姐姐和我的相片,蓝本有好几张,都没了,包括她自尽后的遗容。我还存有当年我写给她的挽诗。

……

在北京哥家,向他告别时,我很想哭,陈寅恪赠吴宓的诗句“晚景一见非容易,应作人情世故看”,是这样回事。他到来岁一月便是整九十岁的了,而我当今算是85岁!我常想起我们的童年(我曾写过一诗,邵诗东说念主把它在《诗刊》发表了,便是给我哥的),我和我姐姐是“姨太太”生的,而我们的“小少爷”明明和我们同父同母的哥哥却属于“娘”的统辖(我们称我方的母亲叫“姆妈”),受着一种特殊的优胜待遇!幸而“娘”是个只热心于打麻将的扬州大姑娘,那些年我哥如故跟我们在全部玩,天然玩也不是太对等,都得听他的。

我想也就因此在1934年他去英国之后,我感到稀奇孤单,直到1938年碰见巴先生的三哥。也因为这个孤单无助的神气,才使我主动找巴金在信上倾吐。那时最向往的是解脱!

欧美色色在饱读楼病院病房最不得意的时候,一次我女儿代我接通了我哥的电话,我对我哥说:“哥,我想你!”然后大哭,我女儿飞速同我哥通话,你猜我哥对她说什么,他说:“奈何你姆妈还不如我哩!”

这便是说,我哥一世中吞下了些许眼泪,他诟谇常内向的,我了解他!他和乃迭互相都作了很了不得的甩手,互相包容、迁就,这在外东说念主是不会看出来的。乃迭临了几年稀奇不得意,我亦然了解的,杨烨之死给了她致命的一击,这蓝本也可以多写写的。

忽然接到我姐姐电话,使我心猿意马。我只可求援于你。昨六合午我姐怪我迷糊你,说太不好意旨真谛了,但又很欢欣,因为她能鄙人午从我的电话就知说念了我哥的病情暂时不严重(我立即打电话告诉她你见到我哥),她我方在昨天上昼也在她的公约病院查出糖尿病、冠心病,她在电话中对我说:“我们三个东说念主好日子是昔日了,我弗成不悲不雅!”

(二○○四年四月旬日)

我的腰病又犯,咳嗽才好少量,我等着健康情况精良时去北京。本年再不去看我哥(了不得的杨宪益!),来岁又不知怎么,一切未知。我们兄妹三东说念主都已是“临了一站”了!

(二○○五年十一月十五日)

我一直是微恙不断,快两个月了,也因此莫得胆量去北京,天然我想我哥,但早已不是小时候那种依恋了。我曾休想哪天跟你空谈我哥,不是那样完好的,“东说念主无完东说念主!”他有他的矛盾、时弊,以至个东说念主好汉宗旨之类,他从小的逆反心情直到长大年老,他应该也不是莫得regrets的!

(二○○五年十二月十九日)

杨宪益致李辉书简

五

举行杨先生遗体告别庆典确本日晚上,吉林卫视“回家”栏目,为寄托他们的哀想,专门重播了四年前拍摄的专题片《杨宪益戴乃迭:惟爱不灭》。

面临镜头,杨先生千里着而从容,慢慢悠悠不慌不忙地讲解我方与戴乃迭的故事。他的话语未几,但却振领提纲,虚耗含蕴。

节目终结部分,采访者问:戴乃迭的骨灰是如何安排的,有坟场吗?

杨先生一边吸烟,一边冉冉说:“都扔了。”

“为什么不留着?”

他指指烟灰缸,反问:“留着干什么?还不是和这烟灰一样。”

这是片子的临了一句话。

一个烟灰缸的特写。然后,镜头移到杨先生脸上。他显得格外坦然,又带着若有所想的方法。几丝烟雾,褭褭而上,在他目下飘过。

杨先生的骨灰最终保留了下来。其实,对于他,物资的留或不留,莫得区别,也不进犯。戴乃迭亏损后杨先生曾赋诗一首,临了两句为:“天若多情天亦老,从来银汉隔双星。”他与戴乃迭汇合情色电影bt,两个灵魂将完全形影相随。从此,银汉不再隔双星。